Das Virus, die Wirtschaft – und die Rettung

Dieser Beitrag gehört zum HOTSPOT CORONOMICS.

Es mangelt nicht an Programmen, die Notenbanken und Staaten weltweit ankündigen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie aufzufangen. Dabei kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Verantwortlichen die gewaltigen Schäden zwar erahnen und entsprechend großzügig und aggressiv agieren, zugleich aber nicht so richtig wissen, wo sie ansetzen sollen.

Einen Vorwurf kann man ihnen daraus nicht machen, ist es doch eine für uns alle neue Situation. Zwar gibt es die Lehren aus der Finanzkrise, doch diese sind eben nicht passend. Heute genügt es nicht, die Bilanzen der Banken zu sanieren – durch Kapitalzuschuss, durch Hoch-Manipulation der Vermögenspreise und durch Manipulation der Bücher –, sondern man muss echte Einnahmen ersetzen. Das ist ungleich schwerer zu organisieren und vor allem ungleich teurer.

CORONOMICS: So wirkt das Virus auf die Wirtschaft

Das Virus ist ein sogenannter „exogener Schock“ für die Wirtschaft. Plötzlich ändern sich die Rahmenbedingungen, die zuvor galten, grundsätzlich. Dabei unterscheidet man:

- Exogene Schocks des Angebots: Das angebotene Volumen an Gütern und Dienstleistern ändert sich deutlich. Zwei Beispiele für einen negativen Schock: Ich erinnere an den Ölpreisschock der 1970er-Jahre, als Öl plötzlich deutlich teurer wurde. Dieser Preisanstieg schlug auf die Gesamtwirtschaft durch. Auch die Öffnung Osteuropas und Chinas für den Weltmarkt war aus ökonomischer Sicht ein Schock, diesmal durch das Vergrößern des weltweiten Arbeitskräfteangebots. Dies führte zu Lohndruck in den Industrieländern.

- Exogene Schocks der Nachfrage: Das nachgefragte Volumen an Gütern und Dienstleistungen ändert sich deutlich. Dies wäre beispielsweise bei protektionistischen Maßnahmen der Fall, wenn neue Zölle die Nachfrage deutlich dämpfen.

Das Virus wirkte in der öffentlichen Wahrnehmung zunächst wie ein exogener Schock des Angebots. Das Schließen von Fabriken in China umfasste sehr schnell fast 90 Prozent der Exportkapazitäten des Landes und es war absehbar, dass aufgrund der internationalen Vernetzung der Produktionsketten sehr schnell in der ganzen Welt die Produktion ins Stocken gerät, weil Zulieferteile fehlen. Mit diesem Schock hätte man aus wirtschaftspolitischer Sicht noch recht einfach umgehen können. Man hätte den betroffenen Unternehmen Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt, die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und abgewartet. Irgendwann würden die Teile schon kommen, man hätte dann entsprechend mehr produziert und den Ausfall in ein paar Wochen aufgeholt. Das war das, was man als „V“ bezeichnet. Der tiefe Einbruch, von dem alle zu Recht annehmen, dass er nur temporär ist.

Schon in dieser Phase gab es einen Nachfrageschock, den die Bevölkerung im Westen aber nicht groß wahrgenommen hat: Die Nachfrage in China brach deutlich ein, so zum Beispiel bei Autos um über 90 Prozent. Wenig verwunderlich, hat man doch in Quarantäne angesichts der medizinischen Herausforderungen andere Interessen als den Kauf eines neuen Autos. Für Unternehmen, die nach China exportieren, war diese schon zu der Zeit als es sich noch um ein regionales chinesisches Virus-Problem zu handeln schien, ein massives Problem. Ein deutliches Desaster, vor allem für die deutsche Exportindustrie, ist China doch schon seit Langem einer der wichtigsten Handelspartner (mit 93 Milliarden Euro im Jahr 2018 Platz 3 hinter den USA und Frankreich) und ohne die stark gestiegenen Exporte nach China hätten wir in den vergangenen Jahren nicht so eine relativ gute Konjunktur erlebt.

Damit waren wir schon bei der Gefahr eines „U“ für die Entwicklung der Wirtschaft. Also eines Einbruchs, der etwas länger braucht, um überwunden zu werden. Auch in diesem Szenario sind die Maßnahmen für die Politik einfach. Es gibt zwar viele Exporteure, doch sind diese bekannt und man hätte mit dem gleichen Maßnahmenmix an Liquiditätshilfen und Kurzarbeit das Problem gelöst. Bessere Zeiten wären nur eine Frage der Zeit.

Jetzt blieb das Virus allerdings nicht in China, sondern machte sich auf den Weg um die Welt. Während die direkten Nachbarländer Chinas – Taiwan, Vietnam, Singapur – sehr konsequent frühzeitig auf das neuartige Virus reagierten und Südkorea mit Tests, Quarantänemaßnahmen und einem sehr gut funktionierenden Gesundheitswesen die Epidemie in den Griff bekam, haben die westlichen Länder – rückblickend gesehen – zu leichtfertig auf die Krise reagiert. Die Folge: In einer späteren Phase der Epidemie muss mit noch härteren Maßnahmen gegengehalten werden.

Diese härteren Maßnahmen – die faktische Stilllegung des öffentlichen Lebens – entsprechen wiederum einem Angebotsschock (die Produktion von Waren und Dienstleistungen sinkt) und zugleich – und dies ist weitaus schlimmer – einem massiven Nachfrageschock. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sinkt deutlich – wenn man von der temporären Wirkung von Hamsterkäufen aller Art absieht.

Dieser Nachfrageeinbruch ist anders als „normale“ Nachfrageeinbrüche. Nicht nur haben wir zeitgleich einen Rückgang des Welthandels und damit der Exporte und der Inlandsnachfrage, sondern wir haben ein ganz anderes Muster des Rückgangs der Nachfrage. Eine normale Rezession trifft vor allem die Hersteller langlebiger Konsumgüter und Investitionsgüter und deren Lieferanten. Indirekt leiden dann auch alle anderen Sektoren der Wirtschaft von Reiseveranstaltern bis zu Restaurants und Kinos. Die Corona-Rezession trifft alle. Dabei trifft sie vor allem die Teile der Wirtschaft, die sonst immer nachgelagert von Krisen getroffen wurden und das mit voller Wucht.

Denken wir an einen Kinobetreiber: Mögen in Rezessionszeiten die Menschen sparen und etwas weniger ins Kino gehen, so hat das Kino weniger Einnahmen und wird vielleicht ein paar Mitarbeiter weniger beschäftigen. Das ist im konkreten Fall ärgerlich, führt zu geringeren Gewinnen, eventuell sogar zu Verlusten, ist aber nur manchmal existenzbedrohend. Natürlich gibt es auch in normalen Rezessionen den einen oder anderen Konkurs von Unternehmen, doch dies ist – so schmerzhaft es im Einzelfall sein mag – ein normaler Ausleseprozess. Die stärkeren Unternehmen überleben und damit wird die Wirtschaft insgesamt wettbewerbsfähiger.

Heute haben wir es aber nicht mit Umsatzrückgängen von ein paar Prozent zu tun. Müssen Geschäfte, Hotels und Restaurants geschlossen werden, fliegt niemand mehr und alle bleiben zu Hause, geht der Umsatz Richtung null. Dabei sind meistens schon Umsatzrückgänge über zehn Prozent existenzgefährdend.

Wir alle haben Schulden

Es lohnt sich, einen tieferen Blick auf diese Zusammenhänge zu werfen.

Beginnen wir mit dem Fall eines einzelnen Arbeitnehmers. Wenn dieser arbeitslos wird, fällt sein Einkommen – quasi sein Umsatz – auf null. Nehmen wir hypothetisch an, er würde umsonst wohnen und essen, wäre das kein großes Problem. Er hätte keine Existenznot. In der Praxis ist das anders. Wir alle haben laufende Kosten für den Lebensunterhalt: Essen, Wohnen, ein gewisses Maß an „sozialer Teilhabe“, wie das umschrieben wird. Folglich brauchen wir laufende Einkommen und selbst, wenn wir Ersparnisse haben, reichen diese nur für eine gewisse Zeit.

Bei den einzelnen Arbeitnehmern ist der moderne Sozialstaat gut aufgestellt. Nicht zuletzt als Lehre aus der Weltwirtschaftskrise und den politischen Folgen der damaligen Armutswelle springt bei Arbeitnehmern die Arbeitslosenversicherung ein. Bei allen Bürgern greift zudem die soziale Sicherung – Hartz IV – sobald die Ersparnisse nicht ausreichen.

Damit sehen wir schon das erste Problem: Die Absicherung greift, allerdings geht es zunächst gegen die Ersparnisse. Diese Regelung ist in normalen Zeiten auch richtig, weil so der Anreiz gegeben werden soll, bei Arbeitsplatzverlust möglichst rasch einen neuen Job zu suchen. Dies deshalb, weil man aus empirischen Studien weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Job zu finden, mit der Dauer der Arbeitslosigkeit abnimmt. Im Fall eines Nachfrageschocks, wie wir ihn gerade erleben, ist das absolut falsch. Jede Reduktion der Ersparnisse der Bürger führt zu einer erhöhten Sparneigung, wenn die wirtschaftliche Entwicklung besser wird und dämpft diese.

Deshalb muss der Staat ab Tag 1 einspringen und die normalen Karenzzeiten aussetzen.

Dies muss Selbstständige umfassen.

Auf Ebene des Individuums ist also mit keiner Existenzbedrohung zu rechnen, wenn wir davon ausgehen, dass es keine weiteren Verpflichtungen gibt. Ernährung und Wohnen sind gesichert für den Einzelnen, aber auch für seine Familie. Zwar dürfte es bei vielen eine Einschränkung bei den finanziellen Möglichkeiten geben, diese ist jedoch nur temporär.

Problematisch wird es, wenn die Person noch darüber hinausgehende Verbindlichkeiten hat, zum Beispiel ausstehende Kredite. Hier besteht die Gefahr, dass diese nicht mehr bedient werden können, weil die Sozialtransfers dazu nicht ausreichen. Hier drohen Zahlungsverzug und Privatinsolvenz.

Der Ausfall privater Schuldverpflichtungen muss verhindert werden.

Mancher mag zwar argumentieren, dass es doch nicht die Aufgabe der Allgemeinheit ist, hier zu helfen. Andererseits sind die gesamtwirtschaftlichen Folgen von einem massenweisen Ausfall von Schuldnern so erheblich, dass er um jeden Preis verhindert werden muss.

Es ist also möglich, auf der Ebene der Individuen zu helfen – durch Transferzahlungen und Moratorien für private Schuldner.

Operativer und finanzieller „Leverage“

Erweitern wir unser Beispiel. Bisher ging es darum, dem betroffenen Bürger bei der Bewältigung der laufenden Ausgaben zu helfen. Jetzt blicken wir auf den typischen Selbstständigen, quasi die kleinste unternehmerische Einheit. Dieser hat nicht nur das Problem, seine privaten laufenden Ausgaben zu begleichen, sondern weitere finanzielle Verpflichtungen: Miete, eingekaufte Waren, Löhne für Mitarbeiter, Einkommens-, Umsatzsteuervorauszahlungen, Sozialabgaben.

Der Grad des Problems lässt sich mit dem sogenannten „operativen Leverage“ erfassen.

Der operative Leverage-Effekt beschreibt die Auswirkungen von Schwankungen der Umsätze auf die Gewinnsituation in Abhängigkeit von der Kostenstruktur. Sind beispielsweise die Kosten zu 100 Prozent variabel, droht nie ein Verlust. Wenn es keinen Umsatz gibt, gibt es auch keine Kosten. Es gibt dann zwar keinen Gewinn, aber eben auch keinen Verlust. Beispiel wäre der Zeitungsausträger, der, wenn es keine Zeitungen auszutragen gibt, einfach zu Hause bleibt.

Das andere Extrem wäre ein Unternehmen mit 100 Prozent fixen Kosten. Kosten, die also auch anfallen, obwohl gar nichts hergestellt wird. So einen Fall dürfte es nicht geben, aber generell haben wir es gerade in Deutschland mit immer mehr Unternehmen zu tun, die aufgrund von Automatisierung weniger Möglichkeiten haben, die Kosten kurzfristig zu beeinflussen.

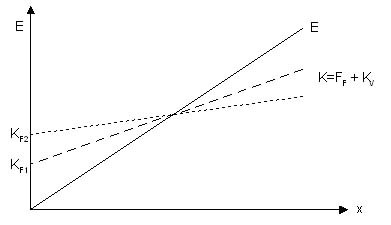

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang: Abb. X: Die Wirkung des operativen Leverage

Quelle: Business Tipps, abrufbar unter: https://www.business-tips.de/finanzwirtschaftlicher-und-operativer-leverage-effekt/

Kurz zum Verständnis der Abbildung: x steht für die hergestellte und verkaufte Menge, E steht für den Umsatz, also die Menge x multipliziert mit dem Verkaufspreis pro Stück (x) und Kf2 und Kf1 für verschiedene Kostenverläufe. Kf2 beginnt mit höheren Fixkosten und hat dann geringere variable Kosten, Kf1 hat tiefere fixe Kosten und dafür höhere variable Kosten. Links des Schnittpunktes zwischen den Kostenlinien und der Umsatzlinie beginnt die Verlustzone, rechts die Gewinnzone. Man sieht deutlich, dass im Falle von Kf2 die Verluste sehr schnell deutlich höher sind als bei Kf1, wo der Unternehmer noch Anpassungen vornehmen kann. Der operative Leverage-Effekt misst das Verhältnis von relativer Bruttogewinnänderung zu relativer Umsatzänderung. Kf2 hat also in dieser Definition einen höheren operativen Leverage und ist damit riskanter.

Klar wird auch, dass je stärker der Umsatzrückgang ausfällt, desto größer die Verluste ausfallen. Egal wie hoch der operative Leverage ist, kommt es außer in den seltenen Fällen mit 100 Prozent variablen Kosten unweigerlich zu Verlusten, wenn die Umsätze wie in der Corona-Krise wegbrechen.

Neben dem operativen Leverage gibt es außerdem noch den finanziellen Leverage. Damit ist gemeint, dass die wenigsten Unternehmen ohne externe Finanzierung auskommen. Es gibt also neben den operativen Kosten des Unternehmens auch noch finanzielle, konkret Zinsen und Tilgung. Dies ist relevant, weil nur die wenigsten Unternehmen ohne Fremdmittel auskommen. So liegt der Eigenkapitalanteil deutscher Unternehmen bei 31 Prozent (2018), wobei die kleineren Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern nur rund 22 Prozent Eigenkapital haben.[i] Gerade bei vielen Kleinunternehmen dürfte die Eigenkapitalquote noch deutlich darunter liegen.

Je höher der Eigenkapitalanteil, desto stabiler ein Unternehmen, je geringer, desto größer die Gefahr von Konkursen im Falle eines Geschäftsrückgangs. Geht ein Unternehmen insolvent, führt das wiederum zu weiteren Verlusten in der Wirtschaft. Es gibt eine Welle an weiteren Ausfällen, verlieren doch zum Beispiel Lieferanten ihre Forderungen und werden selbst insolvent.

Neben dem Eigenkapital spielt die Liquidität eine entscheidende Rolle, weshalb die meisten Rettungsprogramme auch hier ansetzen. Zwar ist die Liquidität der Unternehmen in den letzten Jahren gestiegen auf im Schnitt rund sechs Prozent vom Umsatz.[ii] Übersetzt bedeutet dies, nach 22 Tagen ist die Kasse leer, sobald der Umsatz auf null fällt.

Kommt es nun durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie zu deutlichen Umsatzrückgängen sind Hunderttausende von Unternehmen in Deutschland gefährdet. In einem Wirtschaftssystem, in dem es immer eine „Vorfinanzierung“ gibt, die hinter jedem Geschäft steht, führt ein Wegbrechen der Nachfrage zwangsläufig zu einer Welle an Konkursen. An deren Ende wankt auch das Finanzsystem.

Steuert man nicht gegen, ist eine Wirtschaftskrise die Folge, die die Weltwirtschaftskrise in den Schatten stellt, werden doch – wie schon erwähnt – zuerst genau jene Unternehmen getroffen, die sonst am Ende der Abschwungkette stehen.

Künstliches Koma ist die Lösung

Damit kommen wir zur Frage, was denn zu tun wäre, um die Krise abzudämpfen und eine Wiederholung einer Großen Depression zu vermeiden. Die Maßnahmen müssen meiner Meinung nach an dem Existenzproblem der Unternehmen ansetzen, und zwar beginnend beim Einzelunternehmer bis bin hin zum Weltkonzern. Das zeigt bereits, wie schwierig es für die Politik ist, sind doch Rettungsaktionen für große Unternehmen viel leichter zu organisieren als für viele kleine Unternehmer. Da kann es gut sein, dass die Hilfe zu spät kommt.

Die Wirtschaft müsste in ein künstliches Koma versetzt werden. Aus der Medizin kennen wir das: „Ein künstliches Koma ist eine lange Vollnarkose, die über Tage – in seltenen Fällen über Wochen – eingesetzt wird. Mithilfe von Narkose- und Schmerzmitteln wird der Patient kontrolliert in einen Zustand versetzt, in dem Bewusstsein und Schmerz ausgeschaltet sind.“ Bezogen auf die Wirtschaft würde das bedeuten, dass wir für eine bestimmte Zeit alles einstellen. Keine Lohnzahlungen, keine Mieten, keine Zinsen. Wir tun einfach so, als würde ein Quartal ökonomisch nicht stattfinden. Es gäbe keine Umsätze, aber es gäbe auch keine Verpflichtungen.

Beispiel Miete: Der Betreiber eines Kaffees kann die Miete nicht mehr bezahlen, weil er geschlossen hat. Der Vermieter verzichtet auf die Miete und im Gegenzug muss er keinen Zins und Tilgung bezahlen und die Bank wiederum keine Löhne und Zinsen. Wir stellen alles ein und wenn wir in drei Monaten – wenn wir annehmen, dass das Koma solange andauert, fangen wir dort an, wo wir aufgehört haben und tun so, als hätte es die Zeit dazwischen nicht gegeben.

Das geht leider nur in der Theorie. In der Praxis haben wir ja keinen kompletten Shutdown der Wirtschaft und wir haben echte Ausgaben – wie Nahrungsmittel – und viele Menschen haben unabhängig von der Wirtschaftslage ein Einkommen, zum Beispiel weil sie Rente beziehen. Deshalb müssen wir uns mit den Maßnahmen in der Praxis so nahe wie möglich an den Zustand des künstlichen Komas annähern.

Dies bedeutet, für die Menschen, die aufgrund des Virus weniger oder keine Einnahmen haben, muss es einen Ausgleich geben, der wirtschaftlich dem Gedanken des künstlichen Komas am nächsten kommt. Dies bedeutet, dass es nach der Komaphase keine Schmerzen mehr gibt. Also auch keine Verpflichtungen, die vorher nicht bestanden haben. Ich wiederhole es nochmals. Es muss so sein, als hätte es das Quartal nicht gegeben.

Wenn nun also Liquiditätshilfen in Form von Darlehen oder direkten Beteiligungen des Staates an Unternehmen von der Politik angeboten werden, erfüllt das diese Bedingung nicht. Wenn die Betroffenen nämlich aus dem Koma erwachen, sehen sie sich mit finanziellen Lasten konfrontiert, die sie vorher nicht hatten und die sie oftmals nicht erfüllen können. Gerade Restaurants, Hotels, Reiseveranstalter und Kinos – um ein paar Beispiele zu nennen – können den verlorenen Umsatz nicht wieder wettmachen. Ein Auto mag man ein paar Monate später kaufen, aber in das Restaurant geht man nicht doppelt so häufig, um früherer Mahlzeiten nachzuholen.

Wir müssen also als Gesellschaft den Umsatzausfall ersetzen. Diesen kennen wir natürlich nicht, aber wir kennen die Steuerzahler Deutschlands. Getrost dürfen wir davon ausgehen, dass nur Steuerzahler von dem Einbruch der Wirtschaft getroffen sind.

Dabei haben wir verschiedene Gruppen von Steuerzahlern auf Einkommen.

- Bei Angestellten wird die Lohn- und Einkommenssteuer direkt an der Quelle abgezogen. Tritt Arbeitslosigkeit ein, wird Einkommen durch Sozialleistungen aufgefangen. Weitere unternehmerische Verpflichtungen sollten hier nicht bestehen, nur eventuelle private finanzielle Verpflichtungen aus Krediten. Hier wäre es denkbar, dass wir pauschal die Arbeitslosengelder und die Kurzarbeiterzahlungen deutlich erhöhen. Diese sollten ab Tag eins bezahlt werden.

- Bei Selbstständigen und Unternehmen, die Einkommenssteuer bezahlen, sind die Einkünfte der vergangenen Jahre bekannt. Das Finanzamt kennt diese aus den Steuererklärungen. Hier sollte das Finanzamt in jedem Monat, den die Koma-Phase andauert, einen Betrag in Höhe von ein Zwölftel des Umsatzes des letzten verfügbaren Jahres auf das Konto des Unternehmens überweisen.

- Bei Unternehmen, die Körperschaftssteuer bezahlen, wird genauso vorgegangen wie bei den Selbstständigen. Auch sie bekommen den Umsatz gutgeschrieben.

Entscheidend ist, dass dies ohne Antrag und ohne Bedürftigkeitsprüfung erfolgt. Alle werden so gestellt, als wäre nichts passiert.

Im kommenden Jahr müssen dann alle Bürger, die Zahlungen vom Staat erhielten, die im Zusammenhang mit der Bekämpfung der unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise stehen, eine Einkommenssteuererklärung abgeben. Dabei werden die Zahlungen vom Staat als Einkommen bewertet. Je nachdem, wie der tatsächliche Geschäftsverlauf war, ergeben sich dann folgende Zahlungsverpflichtungen der Empfänger:

- Liegt der erzielte Umsatz inklusive der erhaltenen Umsatzausfallzahlungen des Staates auf Höhe des Umsatzes im Jahr 2019, behält der Empfänger die Zahlung und versteuert den sich ergebenden Gewinn.

- Liegt der erzielte Umsatz inklusive der erhaltenen Umsatzausfallzahlungen über dem Niveau von 2019, ist der Teil der Ausfallzahlungen zu erstatten, der nicht erforderlich war, um das Umsatzniveau 2019 zu halten. Gewinn wird wie immer versteuert.

Unternehmer können die Erstattung der Umsatzausfallzahlung umgehend leisten, wenn sie nicht auf die Zahlungen angewiesen sind. Spätestens bei Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2020 wären die unnötig zugeflossenen Gelder zurückzuzahlen. Dabei gilt: Der Umsatz des Vorjahres wird garantiert.

Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise liegt auf der Hand: Sie wirkt wirtschaftlich wie das Koma, ist einfach umzusetzen und kann im Nachhinein, wenn die Krise überwunden ist, korrigiert werden, indem jene, die die Zahlung des Staates nicht benötigen, diese nach Abgabe der Einkommenssteuererklärung erstatten müssen.

Wäre das gerecht? Im Einzelfall vielleicht nicht, in Summe schon. Natürlich mag es Unternehmen geben, die auch ohne Corona einen Umsatzrückgang erlebt hätten. Es wird auch Fälle geben, wo das Geld verloren ist, weil die Empfänger die Zahlungen falsch verwenden. Das dürfte aber relativ zum Gesamtvolumen vernachlässigbar sein.

Die kurzfristige Finanzierung ist im heutigen Null-Zinsumfeld gar kein Problem. Wir reden vom theoretischen Maximalbetrag von 25 Prozent des deutschen BIP des Jahres. Dieser wird bei Weitem nicht erreicht werden und selbst wenn, stiege die Verschuldung des deutschen Staates auf die Größenordnung von 85 Prozent des BIP – weit unter dem Niveau, das die meisten anderen EU-Staaten schon vor dem Corona-Schock hatten. Ohnehin sollten wir mit dem Thema der Schulden anders umgehen, doch dazu an anderer Stelle mehr.

So weit ist die Politik noch nicht

Blicken wir auf die Maßnahmen der Politik, so muss man feststellen, dass sie zunehmend die Dimensionen der Krise erkennt und deshalb immer größere Hilfspakete schnürt. Auch gibt es eine gewisse Entwicklung in Richtung „Koma-Konzept“, aber dort angekommen sind die Politiker noch nicht. Das ist keine Kritik, einfach weil wir wissen, dass es sich um eine in jeder Hinsicht einmalige Situation handelt.

- Am Montag plant die Bundesregierung ein Hilfspaket von mindestens 40 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und andere Kleinstfirmen zu beschließen. Das Geld soll teils in Form von direkten Zuschüssen ausgezahlt werden, teils in Form von Darlehen. Im Gespräch sind Zuschüsse von 9.000 bis 10.000 Euro für Firmen von bis zu fünf Mitarbeitern und bis zu 15.000 Euro für Firmen von bis zu zehn Beschäftigten – und zwar für eine Dauer von maximal drei Monaten. Insgesamt zehn Milliarden Euro als direkte Zuschüsse vergeben werden, der Rest als Darlehen. Bewertung bto: Es geht in die richtige Richtung. Nur woher sollen die Kleinunternehmer in Zukunft die Mittel nehmen, um den Darlehensanteil zurückzuzahlen? Außerdem ist der Betrag willkürlich. 10.000 Euro bei fünf Mitarbeitern deckt nicht einmal die Lohnkosten.

- Schon beschlossen wurde eine Anpassung der Kurzarbeiter-Regelung bis Anfang April. Betroffene Unternehmen können Lohnkosten und Sozialabgaben von der Bundesagentur für Arbeit bezahlen lassen, Leiharbeitnehmer sind künftig eingeschlossen und es müssen nur zehn Prozent der Beschäftigten von Kurzarbeit betroffen sein, damit die Regelungen greifen. Bewertung bto: Auch das ist richtig, aber angesichts der Dimensionen, vor denen wir stehen, unzureichend.

- Ein unbegrenztes Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen aufstellen: Über ihre Hausbanken erhalten Unternehmen den Zugang zu Krediten und Bürgschaften bei der staatlichen Bewertung bto: Auch diese widerspricht der Koma-Logik. Die Unternehmen sind schlechter gestellt, weil sie mit höheren Schulden zu kämpfen haben.

- Auch das Finanzamt soll sich großzügig zeigen: Stundungen werden auf Antrag gewährt. Wenn Unternehmen „unmittelbar vom Coronavirus betroffen sind“, wird bis Ende des Jahres 2020 auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge verzichtet. Auch die Voraussetzungen, um Vorauszahlungen von Steuerpflichtigen anzupassen, werden „erleichtert“. Bewertung bto: Das ist einfach nur kleinlich. Niemand kann es sich so leisten wie der Staat, auf Zahlungen zu verzichten.

Und was geistert noch so durch den Raum?

- Das bedingungslose Grundeinkommen – hier ausführlich diskutiert – wird von einigen jetzt gefordert: Das verbuche ich unter „Krise als Chance nutzen, um Lieblingsthemen durchzudrücken“. Das Grundeinkommen ist in Deutschland – anders als in Ländern wie den USA mit schlecht ausgebautem Sozialsystem – nicht erforderlich. Was wir machen sollten, ist, die Zahlungen bei Neuanträgen ohne Vermögensprüfung zu leisten, und das von Tag eins an und für alle Bürger. Man könnte auch über eine Verdoppelung der Beträge für einen Zeitraum von sechs Monaten nachdenken.

- Die Beteiligung des Staates an strauchelnden Unternehmen: Führt wiederum zu der Frage, ob wir das wirklich wollen. Naturgemäß kann sich das ohnehin nur auf prominente Einzelfälle beziehen wie beispielsweise die Lufthansa. Gehen wir großzügiger diesen Weg bis in den Mittelstand hinein, laufen wir in das Szenario einer staatlich dominierten Wirtschaft. Dies wäre weder effizient, noch entspräche es der Idee des gedanklichen Komas.

Fazit: „Gedankliches Koma“ ist effektiv und effizient

Heute haben wir verschiedene Probleme, die sich gegenseitig verstärken und in Summe zu einem sich mehr verstärkenden Abschwung führen. Die Unternehmen wissen nicht wie stark und wie lange sie unter der Krise leiden werden. Sie wissen nicht, ob und wie die Hilfe des Staates wirkt und sie fürchten die längerfristigen Konsequenzen. Wenn ich künftig Schulden tilgen oder den Staat als Miteigentümer loswerden muss, setze ich alles daran, dies zu verhindern. Also baue ich Kosten um jeden Preis ab und das verstärkt die Krise. Der Koma-Ansatz ist da besser.

Und wie wir das finanzieren? Zunächst mit neuen Schulden, die der Staat zu Negativzins aufnehmen kann. Danach sehen wir mal, was wir machen im europäischen Kontext. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal.

[i] Statista: Durchschnittliche Eigenkapitalquoten mittelständischer Unternehmen in Deutschland nach Beschäftigungsgrößenklassen 2006 bis 2018, abrufbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150148/umfrage/durchschnittliche-eigenkapitalquote-im-deutschen-mittelstand/

[ii] Der Treasurer: LBBW-Umfrage: Deutsche Unternehmen halten zu viel Liquidität, 16. März 2018, abrufbar unter: https://www.dertreasurer.de/news/cash-management-zahlungsverkehr/lbbw-unternehmen-halten-zu-viel-liquiditaet-61971/