Streitgespräch Fratzscher – Stelter: „Ihre Botschaft ist fatal“

Im November habe ich mit Marcel Fratzscher im SPIEGEL über die DIW-Studie diskutiert. Mittlerweile ist das Gespräch online (und im Link unten auch als PDF zu lesen, inklusive Fotos und Abbildungen):

Deutschland profitiere langfristig vom Zustrom der Flüchtlinge, sagt der Ökonom Marcel Fratzscher. Sein Kollege Daniel Stelter widerspricht: Die Gefahren für die Volkswirtschaft würden unterschätzt.

Stelter, 51, ist Ökonom, Autor („Beyond the Obvious“) und Berater, von 1990 bis 2013 arbeitete er bei der Unternehmensberatung The Boston Consulting Group, zuletzt im internationalen Vorstand.

Fratzscher, 44, ist seit 1. Februar 2013 Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), zuvor leitete er die Abteilung Internationale Wirtschaftspolitische Analysen bei der Europäischen Zentralbank.

SPIEGEL: Herr Fratzscher, Herr Stelter, kann die deutsche Volkswirtschaft den Zustrom von einer Million und mehr Flüchtlingen in diesem Jahr verkraften?

Fratzscher: Das erfordert von uns einen großen Kraftakt, der uns kurzfristig vor erhebliche logistische, organisatorische und finanzielle Herausforderungen stellt. Wir müssen diese Herausforderung jedoch auch langfristig betrachten.

Stelter: Die Bewältigung des Flüchtlingszustroms ist vor allem eine humanitäre Aufgabe, die Staat, Wirtschaft und Gesellschaft enorm fordert. Wir bieten Verfolgten Sicherheit und Unterkunft. Als reiche Industrienation können wir uns das selbstverständlich leisten.

SPIEGEL: Herr Fratzscher, eine Studie Ihres Instituts kommt zu dem Schluss, dass die Flüchtlinge langfristig einen positiven wirtschaftlichen Beitrag leisten. Was macht Sie da so sicher?

Fratzscher: Die Flüchtlinge werden einen positiven Beitrag für unsere Wirtschaft leisten, wenn sie Arbeit finden – auch wenn sie weniger gut qualifiziert sind. Die schwierige Aufgabe ist, sie so gut und schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, denn die Erfahrung zeigt, dass es die Mehrheit in den ersten Jahren nicht schafft, einen Ausbildungsplatz oder Arbeit zu finden. Doch je schneller die Flüchtlinge in Arbeit kommen, desto größer ihr wirtschaftlicher Beitrag. Und da liegt die Herausforderung. Viele der Neuankömmlinge sind unter 25, im klassischen Ausbildungsalter, werden also 40, 50 Jahre lang dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

SPIEGEL: Herr Stelter, Sie werfen Ökonomen wie Herrn Fratzscher vor, die Lage zu beschönigen.

Stelter: Herr Fratzscher und seine Kollegen stochern mit ihren Berechnungen im Nebel. Niemand weiß, wie viele Menschen schon hier sind, wie viele noch kommen, welchen Ausbildungsstand sie haben und wie viele von ihnen einen Arbeitsplatz bekommen werden. Daraus den Schluss zu ziehen, die Bilanz sei auf jeden Fall positiv, halte ich für gewagt. Ich fürchte, dass wir die Politik zu falschen Weichenstellungen verleiten, wenn wir jetzt so tun, als ob alles ganz von allein gut wird.

SPIEGEL: Was kritisieren Sie konkret an den Szenarien des DIW?

Stelter: Die Kosten für Qualifizierung und Ausbildung sind gar nicht berücksichtigt. Außerdem halte ich die unterstellte Beschäftigungsquote und die Gehälter, die Asylbewerber dem DIW-Papier zufolge verdienen werden, für viel zu hoch. Wenn wir nur 5000 Euro jährlich für die Qualifizierung pro Kopf ausgeben, dann brauchen wir in den nächsten Jahren 30 bis 50 Milliarden Euro – zusätzlich zu den rund 90 Milliarden, die die Versorgung der Flüchtlinge bis zum Jahr 2020 kostet. Das ist ein enormer Kraftakt, man muss es nur ehrlich sagen.

Fratzscher: Sehen Sie Ausgaben für die Bildung unserer Kinder als Kosten an oder als Investitionen? Genauso sollten wir die Ausgaben für Flüchtlinge nicht als Kosten, sondern als Investitionen begreifen. Wenn ein Flüchtling arbeitet, dann zahlt er nicht nur selbst Steuern, er erhöht auch die Wertschöpfung der Unternehmen, die darauf wiederum Steuern zahlen. Das ist der Angebotseffekt. Aber es gibt auch einen Nachfrageeffekt. Die Zahlungen, die wir an Flüchtlinge leisten, kommen ja irgendjemandem zugute und erhöhen die wirtschaftliche Aktivität. Langfristig profitieren wir daher alle.

Stelter: Das Papier des DIW ist keine Studie, sondern eine Simulationsrechnung. Und zwar eine schlecht gemachte: Selbst im pessimistischen Szenario kommen Sie noch zu positiven Wirkungen.

Fratzscher: Sie halten die Simulation für schlecht, weil Sie das Ergebnis schlecht finden. Schlecht ist, was Sie tun: Sie drohen den Menschen und machen Ihnen Angst, indem Sie riesige Kosten aufzählen, aber den Nutzen und die Chancen verschweigen. Sie behaupten, niemand könne verlässliche Prognosen abgeben, zählen dann aber die eben genannten riesigen Milliardenbeiträge an Kosten auf. Unsere Berechnungen dagegen beruhen auf Daten und Fakten, die jedem im Internet frei zur Verfügung stehen.

Stelter: Ich habe viele Wirtschaftlichkeitsrechnungen gesehen, die meisten leiden unter den gleichen Schwächen: Die Kosten werden konsequent zu niedrig angesetzt, die erhofften Erträge sind zu hoch. Ich werfe Ihnen vor, dass Sie so die Politik einlullen und ihr eine Vorlage liefern, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Eigentlich müssten Sie ein Ausgabenprogramm von 50 Milliarden Euro fordern.

Fratzscher: Das DIW Berlin hat die Politik in den vergangenen Jahren mehrfach aufgefordert, mehr zu investieren, in Infrastruktur, aber auch in Bildung. Das ist der Schlüssel. Ich sehe die Gefahr, dass die Politik jetzt einen Verteilungskampf inszeniert, nach dem Motto: Wir haben kein Geld, um unser Bildungssystem zu verbessern, weil wir Flüchtlinge versorgen müssen. Die Schwächen in unserem Bildungssystem und den Verfall unserer Infrastruktur haben wir jedoch nicht erst, seitdem die Flüchtlinge kommen, sondern schon seit vielen Jahren. Umgekehrt wird also ein Schuh daraus: Weil wir die Flüchtlinge integrieren müssen, müssen wir mehr Geld in Bildung stecken.

SPIEGEL: Aber das kostet.

Fratzscher: Die Finanzierungsspielräume dafür sind vorhanden. Die öffentlichen Kassen sind in einem guten Zustand. Die Politik sollte deutlich machen, dass es hier nicht um Verteilungskämpfe geht. Wir müssen erkennen, dass das nicht nur Investitionen in die Zukunft der Flüchtlinge sind, sondern in unsere eigene.

Stelter: Da haben wir überhaupt keinen Dissens. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass Sie behaupten, dass Sie wissen, wie es wird. Ich sage, dass ich das nicht weiß.

Fratzscher: Niemand weiß, wie es wird. Wir zeigen aber, wie es werden könnte, wenn wir uns anstrengen und die Menschen in unser Land und den Arbeitsmarkt integrieren. Sie dagegen machen den Menschen Angst und stecken lieber den Kopf in den Sand.

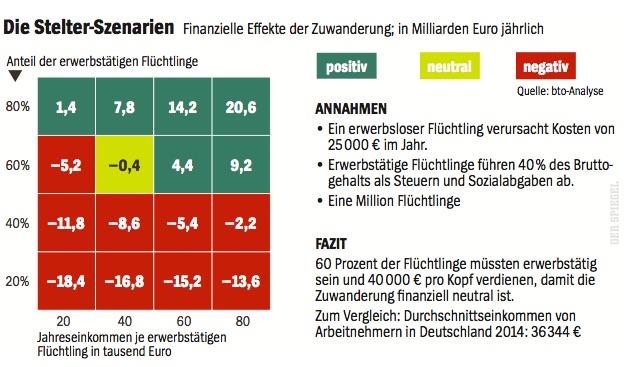

Stelter: Im Gegenteil. Aber weil ich nicht weiß, wie viele der Flüchtlinge Arbeit finden und was sie verdienen werden, habe ich keine Projektion gemacht, sondern mit diesen Variablen eine Matrix erstellt. Daraus lässt sich ablesen: Wenn ungefähr 50 Prozent Arbeit finden und ungefähr den Durchschnitt der deutschen Einkommen verdienen, kann die Rechnung plus minus null aufgehen. Verdienen sie mehr, wird es besser, verdienen sie weniger, wird es sehr teuer. Mir geht es um die Frage: Was müssen wir heute tun, um eine hohe Erwerbsquote mit hohen Einkommen zu erreichen? Mit Ihren Berechnungen erreichen Sie das genaue Gegenteil von dem, was Sie eigentlich wollen.

SPIEGEL: Herr Fratzscher, wenn Sie sagen, die Neuankömmlinge sind irgendwann so oder so ein Gewinn für Gesellschaft und Wirtschaft, dann müssten Sie doch auch gegen jede Obergrenze sein.

Fratzscher: Wir können nicht die Zahl der Menschen beschränken, die wegen Krieg und Verfolgung fliehen müssen. Und wir können kaum die Zahl dieser Menschen beschränken, die zu uns kommen, wenn wir unser Grundgesetz und unsere moralische Verpflichtung ernst nehmen. Aber wir können Europa dazu bringen, diese Belastung mit uns zu teilen. Europa könnte gut damit leben, im Jahr drei Millionen Flüchtlinge aufzunehmen, wenn diese fairer zwischen den Mitgliedsländern verteilt würden.

Stelter: Wir stehen vor einer humanitären Aufgabe, aber wir müssen klar sehen: Je mehr Menschen kommen, desto schwieriger wird es, unser Versprechen einzuhalten, nämlich ihnen Schutz, Versorgung und eine Perspektive zu bieten. Vor allem sollten wir ehrlich sagen: Wir stehen mitten in einer historischen Situation, die Herausforderungen sind riesengroß und werden Milliarden kosten. Deshalb sollte sich die Politik von der Vorstellung trennen, das alles wäre gleichsam aus der Portokasse zu bezahlen. Ich bin kein Freund von Staatsschulden, aber die schwarze Null wird erst einmal der Vergangenheit angehören.

SPIEGEL: Herr Fratzscher, wären Sie auch bereit, das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts ohne Neuverschuldung, die sogenannte schwarze Null, zu opfern?

Fratzscher: Die schwarze Null ist nichts Heiliges, sie sorgt dafür, dass man in schwierigen Zeiten Spielraum hat, die Ausgaben zu erhöhen. Ich glaube aber, dass wir die schwarze Null auch in diesem und im nächsten Jahr erreichen können. Wie es danach aussieht, hängt davon ab, wie viele Flüchtlinge noch kommen und ob die Regierung noch ein paar weitere Wahlgeschenke verteilen möchte.

SPIEGEL: Im Finanzministerium gibt es bereits Zweifel, ob der Bund 2017 die Vorgaben der Schuldenbremse, die in dem Jahr eine Neuverschuldung von zwölf Milliarden Euro erlaubt, halten kann.

Fratzscher: In außergewöhnlichen Situationen darf der Bund die Vorgaben der Schuldenbremse überschreiten. Aber klar ist auch, wir müssen unsere Ausgabenpolitik überdenken.

SPIEGEL: Was meinen Sie konkret?

Fratzscher: Wir müssen im Haushalt umschichten, weg von den konsumtiven Ausgaben, hin zu mehr Investitionen. Wir müssen uns zum Beispiel fragen, ob die Mittel für die Rente mit 63 und die erhöhte Mütterrente nicht besser für Bildung ausgegeben werden sollten. Auch beim Ehegattensplitting und beim Kindergeld lohnt es sich, genauer hinzuschauen.

Stelter: Vollkommen einverstanden. Aber die Abschaffung des Ehegattensplittings bedeutet eine Steuererhöhung für alle, die davon bislang profitieren. Und die Rücknahme der Rentenreform, so unsinnig diese auch ist, stellt die Leute schlechter, für die sie gedacht war. Dann haben wir genau die Diskussion, die wir nicht wollen. Die Populisten werden sagen: Guck mal, das liegt an der Zuwanderung.

Fratzscher: Das ist kein Grund, das Richtige nicht zu tun. Höhere öffentliche Investitionen in Infrastruktur und Bildung sind, völlig unabhängig von den Flüchtlingen, dringend notwendig.

Stelter: Natürlich wäre es richtig, Investitionen durch eine Umschichtung von konsumtiven Ausgaben zu finanzieren. Stattdessen wird sich die Politik weiter durchwursteln. Weil sie sich heute nicht traut, die Wahrheit zu sagen und die Kosten weiter schönrechnet, werden die Probleme in der Zukunft umso größer sein.

SPIEGEL: Wenn die Politik einen Verteilungsstreit vermeiden will, stellt sich die Frage: Kommen wir überhaupt um Steuererhöhungen herum?

Fratzscher: Absolut, wir haben Rekordsteuereinnahmen und einen hervorragenden Arbeitsmarkt …

SPIEGEL: … leben aber auch in der besten aller Welten – mit einem niedrigen Wechselkurs, niedrigen Zinsen und einem niedrigen Ölpreis. Das wird so nicht bleiben.

Fratzscher: Wichtig ist, dass sich die Investitionen auf Dauer bezahlt machen.

Stelter: Das ändert nichts daran, dass man erst einmal Geld ausgeben muss.

Fratzscher: Wir müssen uns fragen, was wir lieber wollen: heute konsumieren oder investieren, um in Zukunft besser dazustehen – mit einer guten Rentenversicherung, einer guten Infrastruktur, einer guten Pflege.

Stelter: Alles richtig. Aber zurzeit unterlassen wir ebendiese Investitionen, weil Berichte wie der Ihre die Situation schönrechnen. Die Botschaft “Don’t worry”, die Sie verbreiten, ist fatal.

Fratzscher: Wir zeigen Optionen auf. Sie dagegen schaffen mit Ihren Zahlen genau die Ängste, vor denen Sie warnen. Sie verkürzen das Thema zu sehr auf staatliche Transferzahlungen. Wir müssen die Wirtschaft viel mehr in die Pflicht nehmen, sie muss mehr Ausbildungsplätze für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft hat in der Flüchtlingsfrage Verantwortung übernommen, Wirtschaft und Politik haben es nicht.

SPIEGEL: Nicht alle Flüchtlinge werden sich ausreichend qualifizieren lassen. Sollte der Mindestlohn gesenkt oder ausgesetzt werden, damit sie Arbeit finden?

Stelter: Der Mindestlohn ist eine Hürde, um Menschen in Arbeit zu bringen. Je weniger Produktivität ein Mensch erreicht, desto schwerer kann er den Mindestlohn erwirtschaften. Das Schlimmste, was wir machen können, ist, die Menschen nicht in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

SPIEGEL: Also sollte der Mindestlohn für Flüchtlinge abgeschafft werden?

Stelter: Wenn wir das tun, schaffen wir sofort eine Wettbewerbssituation mit denen, die heute in diesem Segment beschäftigt sind, und damit einen Konfliktstoff, den keiner will. Ich würde den Mindestlohn ganz abschaffen und Lohnzuschüsse zahlen. Aber auch die müssen finanziert werden.

Fratzscher: Es ist kontraproduktiv, den Mindestlohn nun wegen der Flüchtlinge abzuschaffen und zu argumentieren: Die Flüchtlinge sind so unproduktiv, dass wir nur minimale Löhne zahlen können. Wir müssen genau andersherum denken und handeln: Damit Flüchtlinge ein Auskommen über dem Mindestlohn haben, liegt es in unserer Verantwortung, sie gut auszubilden und zu integrieren.

SPIEGEL: Deutschland wird auf jeden Fall hohe Summen für Flüchtlinge investieren müssen. Wird dieser Kraftakt die Rolle des Landes in Europa schwächen?

Fratzscher: In der Flüchtlingsfrage übernimmt Deutschland jetzt Verantwortung – nicht nur für sich selber, sondern für ganz Europa, und das wird seine Rolle in Europa langfristig stärken.

Stelter: In den vergangenen Jahren konnten wir in der Eurofrage unsere Position weitgehend durchsetzen. Wenn wir jetzt mehr europäische Solidarität bei der Verteilung von Flüchtlingen einfordern, werden wir dafür in Brüssel einen hohen Preis zahlen müssen: Der bisherige Kurs der Eurorettung wird aufgeweicht werden, Europa wird sich in Richtung Transferunion bewegen.

SPIEGEL: Herr Fratzscher, Herr Stelter, wir danken Ihnen für dieses Streitgespräch.

Das Streitgespräch moderierten die Redakteure Armin Mahler und Christian Reiermann.

→ SPIEGEL online: „Ihre Botschaft ist fatal“, 13. November 2015